心疾患モデルマウスの非侵襲試験

- 2025年6月13日

- 読了時間: 11分

心疾患モデルマウスとは

心疾患モデルマウスとは、ヒトの心臓疾患を研究するために作製されたマウスのことです。遺伝子改変や薬剤投与、外科的処置などによって心臓の構造や機能に異常を起こし、ヒトの疾患状態を再現します。これにより、病態の解明や新しい治療法・薬剤の評価が行われます。

代表的なモデルには以下のようなものがあります。

遺伝子改変モデル

特定の遺伝子を欠損または過剰発現させ、先天性心疾患や心筋症を再現します。

例:ミオシン重鎖やトロポニン関連遺伝子の変異による肥大型心筋症モデル。

虚血モデル

冠動脈を結紮して血流を遮断し、心筋梗塞や虚血再灌流障害を再現します。

高血圧性心疾患モデル

アンジオテンシンIIの持続投与や腎動脈狭窄によって血圧を上昇させ、心肥大や心不全を誘発します。

心不全モデル

大動脈狭窄やペーシング負荷などで心臓に慢性的なストレスを与え、収縮・拡張機能不全を再現します。

糖尿病性心筋症モデル

高脂肪食負荷やストレプトゾトシン(STZ)投与により糖尿病を誘発し、心筋障害を生じさせます。

心疾患モデルマウスは、ヒト疾患の分子メカニズムを理解する上で不可欠であり、特に新薬の前臨床試験や病態マーカーの探索に広く用いられています。

心疾患モデルマウスを使用する目的

心疾患モデルマウスを使用する目的は、ヒトの心疾患の発症メカニズムを解明し、有効な治療法や予防法を開発することにあります。マウスは遺伝学的操作が容易で、ヒトと類似した心血管生理を示すため、基礎研究から創薬開発まで幅広く利用されています。以下に主な目的を整理します。

1. 病態メカニズムの解明

心筋梗塞・心不全・不整脈などの病態発生過程を詳細に解析する。

遺伝子改変マウスを用いて、特定の遺伝子やシグナル経路が心疾患に与える影響を明らかにする。

細胞レベル(心筋細胞・線維芽細胞・血管内皮)から、全身レベル(血圧・自律神経・代謝)までの相互作用を評価する。

2. 新規治療法・薬剤の評価

新しい心保護薬、抗不整脈薬、抗線維化薬などの効果を検証する。

幹細胞移植や遺伝子治療など、再生医療アプローチの有効性を確認する。

心機能改善・QT延長抑制・不整脈発生抑制など、臨床指標に対応するパラメータで効果を定量化する。

3. バイオマーカー・治療標的の探索

心疾患の進行や治療反応を反映する電気生理的・代謝的・分子マーカーを同定する。

心拍変動(HRV)、ST変化、血中代謝産物などを統合解析し、早期診断・予後予測指標を開発する。

4. 個別化医療・遺伝要因の研究

遺伝子変異による先天性不整脈症候群(例:Long QT症候群、Brugada症候群)の病態を再現する。

特定遺伝子欠損や変異をもつマウスを用い、患者由来の疾患モデルとして個別治療戦略を検討する。

5. 非侵襲的モニタリング技術の確立

心疾患モデルを用いて、覚醒下・非拘束下での長期心電図記録技術を最適化する。

emka TECHNOLOGIES社のecgTUNNELのような非侵襲ECGシステムにより、生理的ストレスを与えずに心電変化を追跡する実験系を確立する。

心疾患モデルマウスの利用目的は 「ヒトの心疾患の理解」→「治療法・診断法の開発」→「臨床応用への橋渡し」 を体系的に進めることにあります。

【心疾患モデルマウスの目的別一覧】

研究目的 | 代表的モデル | 主な特徴・用途 |

|---|---|---|

虚血性心疾患の病態解析 | 心筋梗塞モデル(LAD結紮) | 左前下行枝を結紮して心筋虚血を誘発。ST上昇・Q波形成・収縮低下を再現。再灌流障害や心筋保護薬の効果検証に使用。 |

心不全の進行・治療研究 | 大動脈縮窄モデル(TAC) | 圧負荷による心肥大・拡張不全・心不全進行を再現。慢性心不全薬の評価に適用。 |

不整脈発生メカニズムの解析 | Long QT症候群モデル、Brugada症候群モデル | イオンチャネル変異を導入した遺伝子改変マウス。不整脈誘発薬や抗不整脈薬の評価に使用。 |

心筋症(肥大型・拡張型・拘束型)の解析 | Mybpc3変異・Desmin欠損・Titin変異モデル | 遺伝的な心筋構造異常を再現し、心筋リモデリングや伝導異常の進行を評価。 |

代謝性疾患に伴う心機能障害の研究 | 糖尿病モデル(db/db, STZ)、肥満モデル(ob/ob) | 高血糖・脂質代謝異常に伴う心筋障害(糖尿病性心筋症)を再現。代謝改善薬の評価に使用。 |

高血圧性心疾患の評価 | SHRモデル、AngII持続投与モデル | 高血圧負荷により心肥大・線維化を誘発。降圧薬や抗線維化薬の効果検証。 |

再生医療・遺伝子治療の効果検証 | 心筋梗塞後移植モデル | 幹細胞・iPS細胞移植後の心機能改善を非侵襲ECGでモニタリング。 |

自律神経・心拍変動の解析 | 野生型+ストレス負荷モデル | 覚醒下でのHRV解析により、交感・副交感神経活動の変動を評価。精神ストレスや薬物作用を検証。 |

心疾患モデルマウスのアプリケーション例

心疾患モデルマウスは、ヒトの循環器疾患の病態解明や新規治療法の評価に広く用いられています。以下に代表的なアプリケーション例を示します。

1. 心筋梗塞モデル(Myocardial Infarction Model)

目的:虚血性心疾患の病態解明、再灌流療法や再生医療の効果検証。 応用例:

左前下行枝(LAD)の結紮による心筋梗塞モデルを作製し、心電図変化(ST上昇・Q波形成)を非侵襲的に測定。

再灌流後の不整脈発生率や心拍変動(HRV)解析により、自律神経調節の変化を評価。

幹細胞移植や薬物治療の効果を、心拍パターンやQT間隔の改善度で定量化。

2. 心不全モデル(Heart Failure Model)

目的:慢性心不全の進行過程や薬物治療効果の検証。 応用例:

心筋梗塞後または圧負荷(TAC:横行大動脈狭窄)による慢性心不全モデルを対象に、心拍数・QTc延長・心拍変動(HRV)低下をモニタリング。

β遮断薬やACE阻害薬の投与による心拍数・QT変化を非侵襲的に追跡。

呼吸・体温・活動量のデータと同期取得し、全身的な代謝状態を統合評価。

3. 遺伝子改変モデル(Genetically Engineered Models)

目的:イオンチャネル異常・筋収縮異常などの分子病態の解析。 応用例:

Long QT症候群(LQT1, LQT2など)モデルマウスにおいて、QT延長・T波形変化を長時間モニタリング。

心筋症モデル(例:デスミン欠損・ミオシン変異)では、心電図上の伝導遅延や不整脈頻度を評価。

心拍変動解析(HRV)により、自律神経支配異常を非侵襲的に検出。

4. 高血圧・代謝性疾患モデル(Secondary Cardiovascular Models)

目的:生活習慣病関連の心機能変化を評価。 応用例:

高血圧モデル(SHR, AngII投与)での心拍数上昇・左室肥大進行の電気的指標化。

糖尿病モデル(db/db, STZ誘発)におけるQT延長や自律神経機能障害の検出。

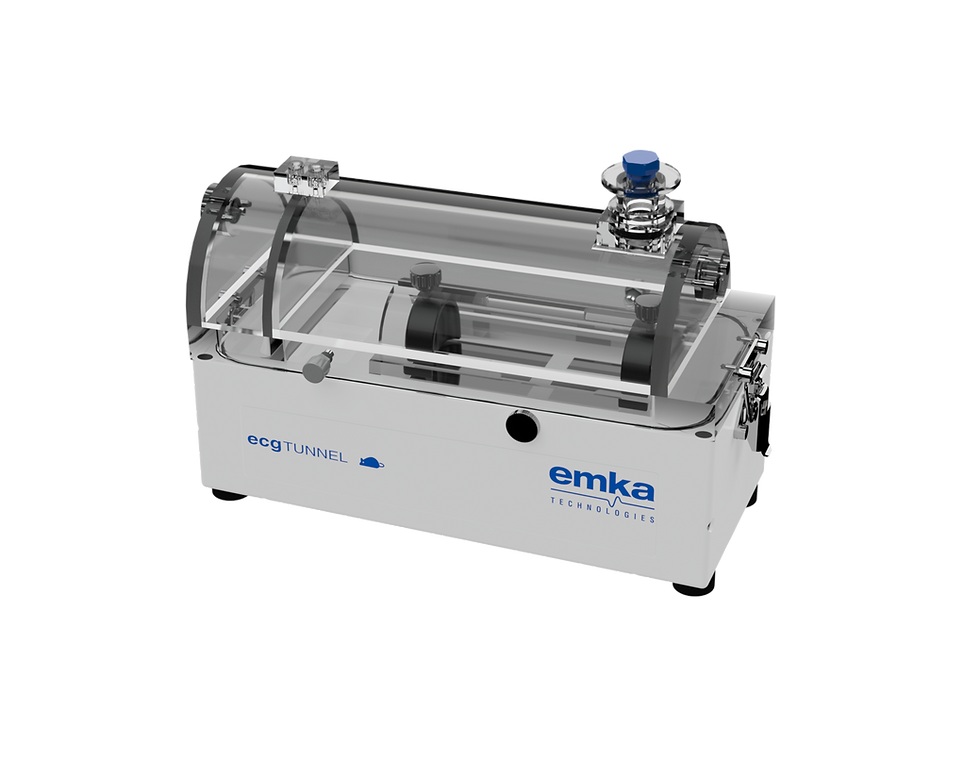

心疾患モデルマウスの非侵襲試験 emka TECHNOLOGIES社 ecgTUNNEL

emka TECHNOLOGIES社の ecgTUNNELは、心疾患モデルマウス(およびラット)における非侵襲的な心電図・呼吸測定法を提供するシステムです。

ecgTUNNEL の概要

ecgTUNNEL は、麻酔・外科的手術なしにスナップショット的なECG取得が可能です。

最大6リードECGを取得可能

呼吸(plethysmography を用いた呼吸ドーム)との併用が可能

数分間の記録セッション向け

繰り返し測定(longitudinal study)用途

被験動物が非常に弱っている・手術が負担になるケースでも使用可能

データ取得用ソフトウェア(IOX2)、および ECG 解析モジュール(ecgAVG など)との互換性あり

活用法 — どのように利用できるか

経時変化のモニタリング(縦断観察)モデル構築後、時間経過に伴う心電図変化(心拍数、QT 間隔、心律異常の発生頻度など)を、同じ個体で複数回測定できます。これにより、モデル発症期、進展期、治療介入後の比較が可能になります。

ストレス応答や薬剤応答の即時チェック薬剤投与前後、あるいは刺激(例えば自律神経刺激、β 刺激など)応答を短時間スナップショットで捉える際に有用です。

アレルギーの回避外科的埋め込み型のテレメトリ機器を用いる場合、手術ストレスや電極の移動・感染リスクなどが問題になりますが、ecgTUNNEL はこれを回避できます。

共時呼吸・心電図解析呼吸(換気)異常が伴う心疾患モデルでは、呼吸ドームと併用して、呼吸リズムあるいは呼吸‐心拍相関を調べることが可能です。

選別・スクリーニング用途 多数マウスを扱う際に、侵襲低減かつ迅速性が求められるスクリーニング段階で有効です。

利点

麻酔・手術を要さないため、動物ストレスを低減できる

測定準備や復帰時間が短く、実験効率が上がる

繰り返し測定が容易で、横断的比較より縦断的データ取得に向く

呼吸計測オプションにより、呼吸‐循環系の相関を観察可能

コンパクトな設置、比較的シンプルな操作系

1) 心筋梗塞(MI)モデルでの実践的運用

目的:急性期のST変化、心筋壊死後のR波減衰/Q波形成、心室性不整脈や慢性期の伝導障害を検出。

推奨プロトコル(例)

測定タイミング:術直後(術後覚醒後の安定化時間を確保)、24時間、3日、7日、14日、30日など複数時点で縦断記録。急性ST変化は術直後〜数日で出現するため、早期記録が重要。

記録モード:6鉛を使いSTセグメント/Q波の変化を確認。R振幅の低下、Q波の出現、ST上昇やT波転位を追う。短時間だが複数時点測定で経時変化を評価する。

解析の注意点:ST高さの比較は基線位置(isoeletric line)決定が重要。動きアーチファクトや電極接触依存の振幅変動を慎重に除外する。同一個体での比較は相対変化(%)で示すと信頼性が上がる。

補助測定:心エコーで左室駆出率や壁運動異常を同日時に測ると病態の電気/機械的相関を示せる。組織学(トロポニン・線維化)と組み合わせてECG所見の病理学的相関を取る。

実務上の最適化

ST変化やQ波検出の感度を上げるため、被験動物の位置を毎回同じに揃える。電極接触抵抗のログを取り、極端に振幅が変わるセッションは除外または補正する。ecgAVGで平均波形を取り、ST高度の推定精度を上げる。

2) 心不全モデルでの実践的運用

(例:大動脈収縮(TAC)誘導や心筋梗塞後のリモデリングでの心不全)

目的:心拍変動、伝導遅延(QRS幅拡大)、QT延長、頻脈/徐脈、心房・心室性不整脈の検出。心不全進行に伴う自律神経変化(HRV)評価。

推奨プロトコル(例)

測定タイミング:介入前(ベースライン)、1週、2週、4週、8週など、リモデリング期間に合わせた複数時点での縦断測定。心不全モデルは慢性変化を追うため、定期測定が重要。

主要指標:心拍数変化、QRS幅(伝導障害の指標)、QT/QTc(再分極異常)、HRV指標(短期・長期の自律神経バランス評価)。不整脈発現イベントの記録頻度も評価。

記録長の工夫:短時間測定を複数回に分けて行い、発作性不整脈の検出確率を高める。あるいは、高頻度の短時間スナップショットを日替わりで取ることも有効。

補助測定:心エコー(LVEF、左室拡張末期径、壁厚)や尾カフ血圧と組み合わせると電気的所見と機能的指標の関係が把握できる。

実務上の最適化

HRV解析は安静状態でのデータが必要。ecgTUNNELに入れた直後のデータよりも、慣らし後の安定期の記録を解析対象とする。ノイズや動きに弱い被験動物はデータ除外規準を予め定めておく。

3) 遺伝子改変モデルでの実践的運用

(例:イオンチャネル変異、伝導系遺伝子改変、心筋タンパク変異など)

目的:伝導障害や心筋電気現象の微妙な変化(PR延長、QRS幅変化、QT変化、心拍変動の微細変化、不整脈感受性)を非侵襲にスクリーニング/定量化。

推奨プロトコル(例)

測定タイミング:遺伝子発現操作(誘導系)を行う場合は誘導前後でのベースライン比較、あるいは発現開始から数日・数週後の追跡。恒常的欠損モデルでは年齢経過で複数時点に渡って測定。論文では2週間後、あるいは個々の遺伝子の病態発現時間に合わせて測定している例があるため、文献を参考に最適時点を設定する。

解析の精度向上:遺伝子変異による微小な波形変化を拾うため、ecgAVG等で平均化して波形学的パラメータ(P波持続、PR、QRS、QT)を高精度で比較する。標準偏差や信頼区間を設定し、小さな効果量を検出可能にする。

発作誘発試験:薬理学的挑発(例:カテコールアミン負荷、Kチャネル阻害)や温度変化などのストレス負荷を短時間で掛け、感受性を比較する運用が有用。ただし刺激実験は動物福祉と倫理審査(IACUC等)に従うこと。

実務上の最適化

同腹・同年齢のコントロール群を厳密に用意し、実験ごとの環境差を最小化する。遺伝子変化の効果が小さい場合はサンプルサイズ計算で十分な統計力を確保すること。文献でecgTUNNELが遺伝子改変モデルに使われた報告があり、1 kHzでlead I等を用いて5分記録の運用例が示されています。

emka TECHNOLOGIES社のecgTUNNEL

emka TECHNOLOGIES社のecgTUNNELは、心疾患モデルマウスにおける非侵襲試験を効率的かつ高精度に実施するための最適な心電図測定システムです。従来の麻酔下測定や埋め込み式テレメトリーでは、ストレスや生理的変化がデータに影響を及ぼすことが課題でした。ecgTUNNELは、麻酔を必要とせず、覚醒下の自然な状態で心電図を取得できるため、心疾患モデルマウスの真の生理応答を反映したデータ収集が可能です。

さらに、STセグメント変化、QT/QTc間隔、心拍変動(HRV)など、心疾患評価に必要な主要パラメータを自動で解析できるため、心筋梗塞モデル・心不全モデル・遺伝子改変モデルなど多様な研究に柔軟に対応します。高い再現性とスループット性を備えたecgTUNNELは、創薬・安全性評価・生理学研究など、心疾患研究における非侵襲試験の標準装置として、世界中の研究機関で採用が進んでいます。

<製品紹介>

emka TECHNOLOGIES社

ecgTUNNEL ECG&呼吸測定

マウス・ラット・ハムスターなど小中動物用

<特長>

・外科手術や麻酔不要で、ECG最大6リード取得

・マウスモデルは15-60g、ラットモデルは300-1100gまで対応

・測定装置とパソコンの接続は USBケーブルだけ

・オプション追加で呼吸測定とネビュライザー暴露が可能

ベースにある4つの電極パッドに動物の四肢が触れることでECGを測定

ECG測定だけなら、

カバー(ドーム)は必要ありません

![[論文紹介]がんモデルマウス心機能 非侵襲ECG測定](https://static.wixstatic.com/media/d594c6_d39b14b95c234432a49e5fff3c50cda3~mv2.png/v1/fill/w_722,h_133,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/d594c6_d39b14b95c234432a49e5fff3c50cda3~mv2.png)