非侵襲ECG測定装置

- Orange Science

- 2025年7月25日

- 読了時間: 11分

動物モデル用非侵襲ECG測定装置

動物モデル用非侵襲ECG測定装置とは、実験動物(主にマウスやラットなど)に対して、体内に電極を埋め込むことなく、心電図(ECG)を体表から測定する装置のことです。麻酔や外科的処置を必要としないため、動物への負担が少なく、生理的に自然な状態での心機能データを取得できます。

【非侵襲ECG測定装置の基本概要(動物モデル向け)】

対象

主にマウスやラット(小型げっ歯類)

測定原理

動物を導電性の電極プレート上に置き、皮膚を通じて心電信号を検出

非侵襲性

電極の埋め込み、切開、麻酔を必要とせず、動物にストレスやダメージを与えない

リアルタイム記録

心拍数、心拍間隔、不整脈などをリアルタイムで取得

【利点】

動物の生理状態に近い条件での測定が可能

繰り返し測定が可能(同じ個体で複数回測定でき、個体数の削減にもつながる)

動物福祉への配慮(3R原則:動物実験の代替・削減・苦痛軽減)

【主な研究用途】

心毒性試験(新薬開発や安全性評価)

心疾患モデルの評価(例:不整脈、QT延長、心筋症など)

老化や代謝性疾患に伴う心電図変化のモニタリング

自律神経系の機能解析(心拍変動など)

動物モデル用非侵襲ECG測定装置は、動物実験の効率化・倫理的配慮・高精度な生理評価を実現するために重要な技術となっています。

動物モデル用非侵襲ECG測定の目的

動物モデル用非侵襲ECG(心電図)測定の目的は、動物にストレスや外科的侵襲を与えることなく、心機能の生理学的データを正確かつ効率的に取得することです。これは、医薬品開発や疾患モデルの研究、安全性評価などの分野で広く利用されています。

【主な目的】

1. 心機能のモニタリング(生理的状態の評価)

心拍数、リズム、P波・QRS波・QT間隔などの測定

自然な行動下での心電図記録が可能(無麻酔・自由行動)

2. 心毒性評価

新薬開発時におけるQT延長や不整脈の検出

心血管への副作用の早期発見(ICH S7Bガイドラインなどに準拠)

3. 疾患モデルの解析

遺伝子改変マウスや疾患誘導モデルにおける心疾患評価(心筋症、心不全など)

加齢や代謝異常に伴う心電図変化の追跡

4. 長期的な経時変化の観察

同一個体で繰り返し測定できるため、経時的評価や慢性研究が可能

割り当て動物数の削減にもつながる(3Rの「Reduction」)

5. 自律神経系の評価

心拍変動(HRV)解析を通じた交感神経・副交感神経バランスの評価

6. 動物福祉の向上と3Rの実践

手術不要・麻酔不要により、苦痛やストレスを大幅に低減

精度の高いデータ取得と動物福祉の両立を実現

非侵襲ECG測定は、動物への負担を最小限にしつつ、高信頼な心電図データを取得することを目的としており、基礎研究から前臨床試験まで幅広く応用されています。特に近年は、動物実験の倫理的配慮や再現性向上の観点から、その重要性が増しています。

動物モデル用非侵襲ECG測定装置のメリット

動物モデル用非侵襲ECG測定装置の最大のメリットは、動物に対してストレスや身体的損傷を与えずに、高精度な心電図データを取得できる点です。以下に、具体的なメリットを6つの観点で整理します。

1. 非侵襲・無麻酔での測定

手術や電極の埋め込みが不要

麻酔による心拍数・リズムへの影響を回避

自然な生理状態での心電図取得が可能

2. 繰り返し測定が可能

同一個体での長期的・経時的な追跡ができる

疾患の進行や薬物応答を動的に評価

測定ごとに個体を犠牲にする必要がない

3. 動物福祉への配慮(3Rの実践)

苦痛やストレスの軽減(Refinement)

測定ごとに新しい動物を用いなくて済む(Reduction)

動物使用に関する倫理審査(IACUC等)でも好まれる選択肢

4. 研究効率の向上

麻酔や手術の準備が不要なため、短時間での測定が可能

ハイスループットなスクリーニングや大量データ取得に向いている

複数のパラメータ(心電図、呼吸、活動量など)を同時取得できる機種もある

5. 信頼性と再現性の高いデータ取得

手術誤差や個体差の影響が小さい

ソフトウェアによる自動解析・ノイズ除去機能の充実

特にQT間隔やRR間隔の解析に有利

6. 多様な研究に対応

心毒性試験、遺伝子改変モデルの解析、加齢や代謝疾患の研究など

心拍変動(HRV)解析による自律神経機能の評価も可能

非侵襲ECG測定装置は、データの質、動物福祉、研究効率のすべてを高いレベルで両立できる非常に優れたツールです。とくに前臨床試験や基礎研究での心機能評価において、その導入価値は非常に高いといえます。

動物モデル用非侵襲ECG測定装置が活用される分野

動物モデル用非侵襲ECG測定装置は、主に心臓機能の評価が重要な研究分野や前臨床試験において広く使用されています。以下に代表的な研究分野を紹介します。

【主な研究分野と用途】

1. 前臨床薬理・毒性評価

心毒性試験(Cardiotoxicity)

新薬が心臓に与える影響(QT延長、不整脈など)を評価

ICHガイドライン(S7B)への対応

安全性薬理学

投与量に応じた心拍変動や異常の有無を確認

2. 循環器疾患研究

心筋梗塞モデル

心筋症・心不全モデル

不整脈の発症メカニズム解明

高血圧や動脈硬化モデルの心機能評価

3. 遺伝子改変動物の表現型解析

ノックアウト/ノックインマウス

心拍数、心電図パターンの変化から表現型をスクリーニング

先天性心疾患モデル

4. 自律神経系の機能評価

心拍変動(HRV)解析

ストレス、睡眠、代謝、老化との関連研究

副交感神経・交感神経のバランス評価

5. 加齢・代謝疾患の研究

糖尿病や肥満モデルにおける心電図変化

老化に伴う心機能低下の追跡評価

6. 神経科学・行動科学との連携研究

神経疾患モデル(パーキンソン病、アルツハイマー病など)での自律神経系の変調を評価

行動ストレスが心拍に及ぼす影響の測定(ストレス反応解析)

7. 再生医療・細胞治療研究

心筋再生や幹細胞治療後の心電図変化を評価し、治療効果をモニタリング

補足

特に非侵襲であることのメリットから、繰り返しの測定や長期的な追跡評価が必要な研究で重宝されます。

emkaTECHNOLOGIES社の ecgTUNNEL のような装置は、呼吸や活動量も同時に記録できるため、マルチパラメータ解析にも有用です。

動物モデル用非侵襲ECG測定のアプリケーション例

動物モデル用非侵襲ECG測定のアプリケーション例は多岐にわたり、特に心臓機能や自律神経系に関わる研究で広く活用されています。以下に、代表的な応用例をいくつかご紹介します。

【アプリケーション例】

① 心毒性試験(医薬品の安全性評価)

新規薬物が心電図(特にQT間隔)や心拍リズムに及ぼす影響を評価

ICH S7Bガイドライン準拠の非臨床心毒性スクリーニング

抗がん剤、抗不整脈薬、抗精神病薬などの影響確認

② 心疾患モデルの評価

心筋梗塞や心不全モデルの心機能変化を追跡

遺伝性不整脈モデル(例:long QT syndrome)での表現型評価

高血圧・動脈硬化モデルでの心電図変化の記録

③ 自律神経系の評価

心拍変動(HRV)を解析し、交感神経・副交感神経のバランスを評価

睡眠、ストレス、代謝異常、薬物の影響を検出

ストレス負荷試験における心拍数とHRVの変化測定

④ 加齢・代謝性疾患研究

老化マウスモデルでの心機能の経時的変化を記録

糖尿病・肥満モデルにおける心拍数やQT間隔の変化の評価

慢性疾患に伴う心電図パターンの変化を非侵襲でモニタリング

⑤ 遺伝子改変マウスの表現型スクリーニング

ノックアウト/ノックインマウスでの心電図異常の有無を迅速に評価

倫理的・効率的に多数のマウスをスクリーニングできる

⑥ 神経疾患との関連評価

パーキンソン病やアルツハイマー病モデルでの心拍変動や不整脈の検出

中枢神経系疾患が心臓のリズムや自律神経に及ぼす影響の評価

⑦ 行動・環境変化の影響解析

光・音刺激、運動、社会的ストレスなどによる心拍応答の観察

自由行動下での心電図を取得できるため、行動学的研究にも適応

たとえば、emkaTECHNOLOGIES社の ecgTUNNEL では、これらすべての応用に対応可能で、呼吸・活動量の同時計測もできるため、多角的な生理評価が可能になります。

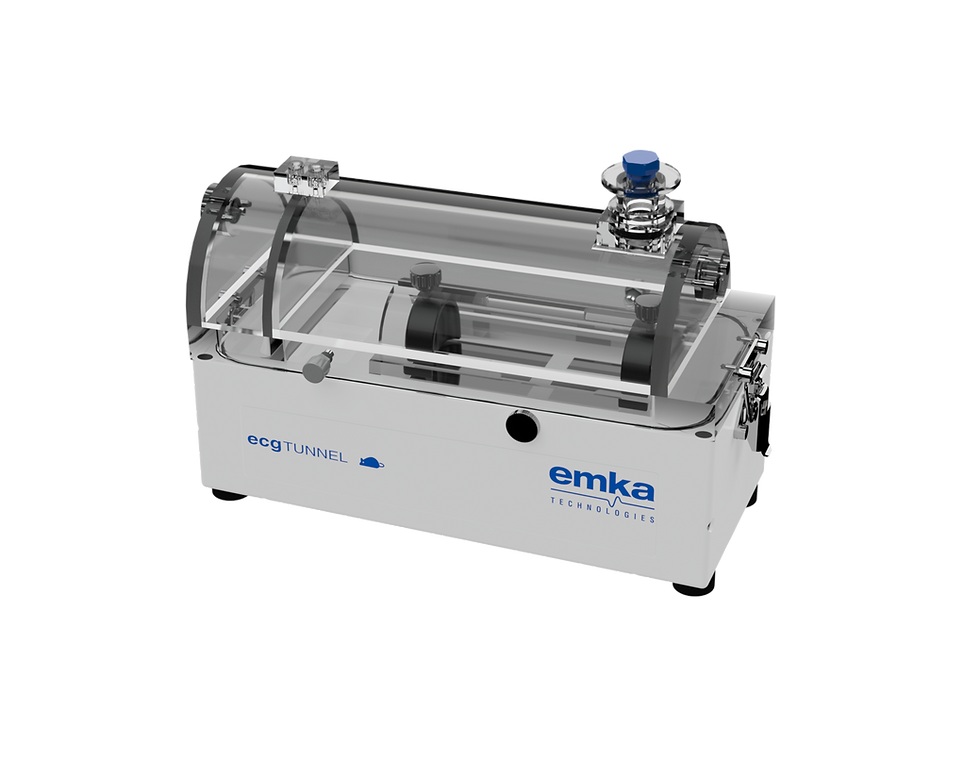

emkaTECHNOLOGIES社 ecgTUNNEL 動物モデル用非侵襲ECG測定装置

emkaTECHNOLOGIES社の ecgTUNNEL は、小動物(特にマウスやラット)を対象とした非侵襲的なECG(心電図)測定装置です。従来の侵襲的な方法(手術による電極埋め込みなど)とは異なり、麻酔や外科処置なしで動物の心電図を取得できることが最大の特徴です。

【ecgTUNNELの概要】

用途:マウスやラットの心拍数・心電図・呼吸・活動量を非侵襲で測定

構造:透明なトンネル型の測定室(アクリルチャンバー)に、ECG電極と圧力センサが内蔵されており、動物を入れるだけで測定可能

測定内容:

心電図(ECG)波形

呼吸パターン(呼吸数や吸気・呼気の時間)

動物の動き(活動量)

【特徴と利点】

非侵襲

動物に電極を埋め込む必要がなく、繰り返し測定が可能

無麻酔

生理的な状態に近い心電図・呼吸情報を取得

迅速な測定

数分で測定可能、ハイスループットな前臨床試験にも適応

動物福祉に配慮

ストレスや侵襲の低減により、3R(Replacement, Reduction, Refinement)原則に適合

モジュール連携

他のemkaTECHNOLOGIES製品(データ解析ソフト、生理測定装置)と統合可能

【主な研究アプリケーション】

心毒性評価(医薬品開発におけるQT延長などの検出)

自律神経系の評価

遺伝子改変動物モデルの心機能スクリーニング

加齢や疾患モデルにおける心機能変化の評価

非侵襲ECG測定への emkaTECHNOLOGIES社 ecgTUNNEL の活用

emkaTECHNOLOGIES社の ecgTUNNEL は、マウスやラットなどの小動物を対象にした非侵襲ECG測定用システムで、以下のような研究・試験において非常に有効に活用されています。

【ecgTUNNELの活用方法と利点】

1. 非侵襲かつ無麻酔での心電図測定

動物をトンネル型チャンバーに入れるだけで、電極に自然に接触し心電図を取得

麻酔が不要なので、心拍数やリズムに対する影響がなく、生理的に自然なデータが得られる

同時に呼吸や活動量の記録も可能(統合生理モニタリング)

2. 心毒性・安全性試験への応用

医薬品開発時のQT延長、不整脈などの心毒性のスクリーニングに活用

ICH S7B ガイドラインに対応可能

ドーズレスポンスの解析、性差比較にも適応

3. 遺伝子改変動物の表現型評価

ノックアウト/ノックインマウスの心拍リズムや伝導異常のスクリーニングに使用

外科的手技が不要なので、多数の個体を迅速に評価できる

4. 慢性研究・経時評価に最適

同一個体に繰り返し測定できるため、長期的な経過観察(例:老化、疾患進行、薬物効果)が可能

動物数の削減(3Rの「Reduction」)にもつながる

5. 自律神経系の研究

心拍変動(HRV)解析による、ストレス応答・交感/副交感神経の機能評価

睡眠・覚醒・活動時の自律神経の動的変化を観察

6. 行動・神経研究との組み合わせ

刺激や行動課題と同時に心拍・呼吸をモニターすることで、情動・ストレスの生理的影響を評価

神経疾患モデル(例:アルツハイマー病、パーキンソン病)の心機能変化も研究可能

【技術的なポイント】

電極配置:チャンバー底面のステンレス電極で手足の接触から信号を取得

分析ソフト:emkaのIOX2ソフトウェアにより、自動でECGパラメータ(RR間隔、QT、QRSなど)を解析

統合性:呼吸、温度、活動など多パラメータと同期記録が可能

【活用される研究分野】

医薬品開発

安全性薬理、心毒性評価

循環器研究

不整脈、心不全モデル

神経科学

自律神経の心拍制御の研究

行動科学

ストレス応答、覚醒状態のモニタリング

老化・代謝

老化に伴う心拍変動の低下、糖尿病モデルの心機能低下

emkaTECHNOLOGIES社の ecgTUNNEL は、非侵襲・多機能・高再現性を兼ね備えたシステムで、心電図解析を中心とした小動物の生理研究において非常に有用です。とくに複数の測定パラメータを同時取得し、自然な生理状態での観察が可能な点が他の手法と一線を画しています。

emkaTECHNOLOGIES社のecgTUNNEL

前臨床試験や生理学研究において、動物個体の心機能を高精度かつ動物福祉に配慮しながら評価することは、研究の信頼性を高める上で極めて重要です。

emkaTECHNOLOGIES社のecgTUNNELは、小動物(主にマウスおよびラット)を対象とした非侵襲ECG測定装置であり、非侵襲ECG測定および非侵襲ECG計測を実現する最適なソリューションです。動物モデルに対して麻酔や外科的処置を行うことなく、自然な生理状態での心電図データを高精度に取得できます。

本装置は、透明なトンネル型チャンバー内で動物を保持しつつ、底部の電極を通じて心電図を計測する構造となっており、短時間で再現性の高いデータを取得可能です。加えて、呼吸や活動量の同時計測にも対応し、多角的な生理評価をサポートします。

emkaTECHNOLOGIES社のecgTUNNELは、医薬品開発における心毒性評価、遺伝子改変動物の表現型解析、自律神経機能の評価など、幅広い研究分野で活用されており、前臨床研究の品質向上と動物福祉の両立を強力に支援します。

動物モデルを用いた心電図解析において、非侵襲で高効率な測定を求める研究者にとって、ecgTUNNELは最適な選択肢となるでしょう。

<製品紹介>

emka TECHNOLOGIES社

ecgTUNNEL ECG&呼吸測定

マウス・ラット・ハムスターなど小中動物用

<特長>

・外科手術や麻酔不要で、ECG最大6リード取得

・マウスモデルは15-60g、ラットモデルは300-1100gまで対応

・測定装置とパソコンの接続は USBケーブルだけ

・オプション追加で呼吸測定とネビュライザー暴露が可能

ベースにある4つの電極パッドに動物の四肢が触れることでECGを測定

ECG測定だけなら、

カバー(ドーム)は必要ありません

![[論文紹介]がんモデルマウス心機能 非侵襲ECG測定](https://static.wixstatic.com/media/d594c6_d39b14b95c234432a49e5fff3c50cda3~mv2.png/v1/fill/w_722,h_133,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/d594c6_d39b14b95c234432a49e5fff3c50cda3~mv2.png)