受精卵・胚の研究

- Orange Science

- 2025年10月25日

- 読了時間: 9分

受精卵研究・胚研究

「受精卵研究」と「胚研究」は、いずれも生命の最初期段階にあたる「受精卵」や「胚(はい)」を対象とした生命科学研究を指しますが、対象や目的に若干の違いがあります。

1. 受精卵研究とは

「受精卵研究」は、卵子と精子が受精してから、胚へと発達していくごく初期の段階(1細胞期〜数細胞期)を対象とした研究です。 主な目的は次のようなものです。

受精や細胞分裂のメカニズムの理解

不妊治療技術の改良(体外受精や顕微授精など)

遺伝的異常の発生メカニズムの研究

初期発生過程における遺伝子発現制御の解析

受精卵研究では、通常ヒト以外の動物(マウス、ウシ、ブタなど)を用いることが多いですが、ヒト受精卵を使う場合は厳格な倫理指針と法律に基づいて行われます。

2. 胚研究とは

「胚研究」は、受精卵が分裂・成長して「胚」と呼ばれる段階(受精後数日〜数週間)に達した後の発生過程を研究する分野です。 主な目的は次のようなものです。

胚発生や細胞分化のメカニズムの理解

再生医療の基礎研究(ES細胞・iPS細胞などの発生起源理解)

遺伝子改変動物(ノックアウトマウスなど)の作製

先天異常や発生異常の原因解明

特にヒト胚を用いる研究は、発生の理解や医療応用に重要ですが、倫理的配慮が不可欠であり、多くの国では「14日ルール」(受精後14日以内の胚のみ研究可能)などの制限が設けられています。

まとめると、

「受精卵研究」:受精直後〜ごく初期段階の研究

「胚研究」:受精卵が成長して胚となった後の発生研究

両者とも、生命の起点に関わる重要な研究領域であり、発生学・再生医療・遺伝学の基盤となっています。

受精卵・胚の研究分野

受精卵や胚の研究は、生命科学の中でも基礎から応用まで幅広い分野で行われています。主な研究分野を以下に整理します。

1. 発生生物学(Developmental Biology)

受精卵から個体がどのように形づくられていくかを研究する分野です。 研究テーマには次のようなものがあります。

受精から胚発生への過程

細胞の分化や位置情報の決定メカニズム

胚の形成に関わる遺伝子やシグナル伝達経路の解析

この分野では、マウス、ゼブラフィッシュ、ショウジョウバエ、カエルなどのモデル生物がよく使われます。

2. 再生医療・幹細胞研究(Regenerative Medicine / Stem Cell Biology)

受精卵や胚に由来する「胚性幹細胞(ES細胞)」は、あらゆる細胞に分化できる能力を持つため、再生医療の研究において重要な材料です。

ES細胞の樹立や培養技術の開発

細胞分化制御の研究

臓器再生・組織修復への応用

iPS細胞との比較研究

この分野では、基礎研究から臨床応用まで幅広く展開されています。

3. 生殖医学・不妊治療研究(Reproductive Medicine)

ヒトや動物の生殖過程を理解し、不妊症治療や生殖補助医療(ART)を改善する目的で行われる研究です。

受精過程の解明

体外受精や顕微授精の技術改良

受精卵や胚の培養条件の最適化

胚の遺伝的スクリーニング(PGT)

臨床と基礎研究が密接に連携している分野です。

4. 遺伝学・ゲノム編集研究(Genetics / Genome Editing)

受精卵や胚の段階で遺伝子を操作し、発生や疾患の原因を調べる研究です。

CRISPR-Cas9などによる遺伝子改変

遺伝性疾患モデル動物の作製

発生に関わる遺伝子ネットワークの解析

この分野は、生命現象の根本理解に直結する一方で、倫理的議論も伴います。

5. 獣医学・農学分野(Veterinary and Agricultural Sciences)

動物の繁殖制御や品種改良を目的とする研究でも、受精卵や胚が扱われます。

家畜の体外受精・胚移植技術

遺伝改良やクローン動物の作製

絶滅危惧種の繁殖研究

これらは実用的な応用を目指す応用生命科学の一領域です。

研究分野は相互に関連しており、生命の始まりを理解することが、将来の医療・生物産業・倫理制度の基盤にもつながっています。

受精卵研究・胚研究のアプリケーション例

受精卵・胚の研究は、生命の起源や発生の理解だけでなく、医療・産業・倫理制度の発展にも応用されています。以下に、代表的なアプリケーション(応用例)を挙げます。

1. 不妊治療・生殖補助医療(ART: Assisted Reproductive Technology)

主な応用例:

体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)の技術改良

胚培養環境の最適化(培養液組成、培養器設計など)

受精卵・胚の品質評価(タイムラプス観察、AI解析)

着床前遺伝学的検査(PGT)による遺伝疾患リスク低減

これらの技術は、臨床現場での妊娠率向上や流産リスク低減に直結しています。

2. 再生医療・細胞治療への応用

主な応用例:

胚性幹細胞(ES細胞)の樹立と分化制御

iPS細胞との比較研究による発生初期の理解

心筋・神経・肝臓・網膜などへの分化誘導

臓器再生モデルや創薬スクリーニングへの利用

胚研究によって得られる発生原理の知見は、再生医療で「安全に、狙った細胞を作る」ための基礎となっています。

3. 遺伝性疾患の研究・治療法開発

主な応用例:

受精卵や初期胚での遺伝子発現解析

CRISPR-Cas9などによる胚段階での遺伝子改変

遺伝病モデル動物(マウス、ゼブラフィッシュなど)の作製

胚発生異常や先天疾患のメカニズム解明

これらの研究は、先天性疾患の診断・予防・新規治療法の開発に貢献しています。

4. 創薬・毒性試験への応用

主な応用例:

胚性細胞を用いた薬剤の安全性評価

発生毒性(催奇形性)のスクリーニングモデル

胚発生過程における薬剤応答の解析

ヒト胚を模倣した「胚様構造(embryoid body)」や「オルガノイド」を用いることで、より生理的に近い創薬試験が可能になっています。

5. 動物繁殖・農業分野での応用

主な応用例:

家畜の体外受精・胚移植による効率的な繁殖

優良系統の遺伝的固定やクローン技術

絶滅危惧種の保存・再生プロジェクト

ゲノム編集による家畜改良(病気耐性・成長促進など)

これらは、食料生産や種の保存など産業・生態系への貢献にもつながっています。

6. 発生学・基礎生命科学への応用

主な応用例:

細胞分化の時系列解析

胚発生を模倣する「人工胚モデル(gastruloid)」の研究

遺伝子発現の空間的パターン解析

発生初期におけるエピジェネティクス研究

この分野は応用よりも基礎的ですが、他のすべての応用研究の土台を支えています。

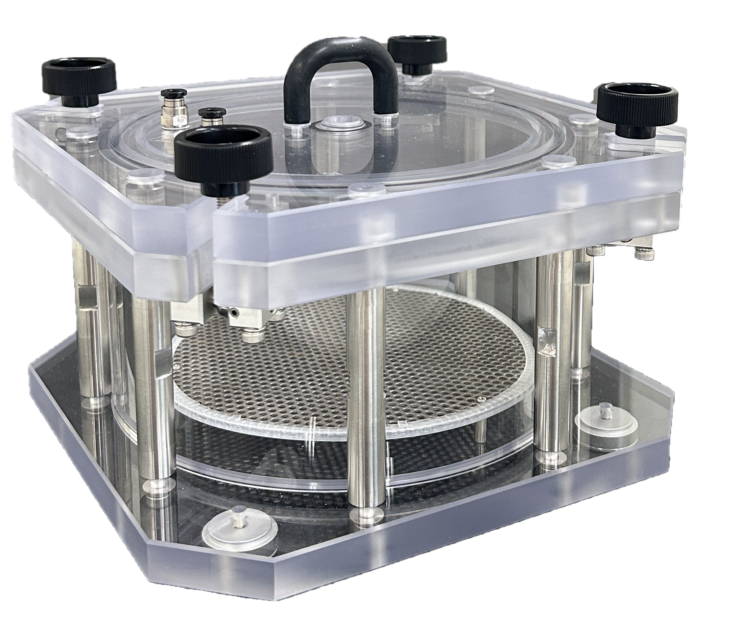

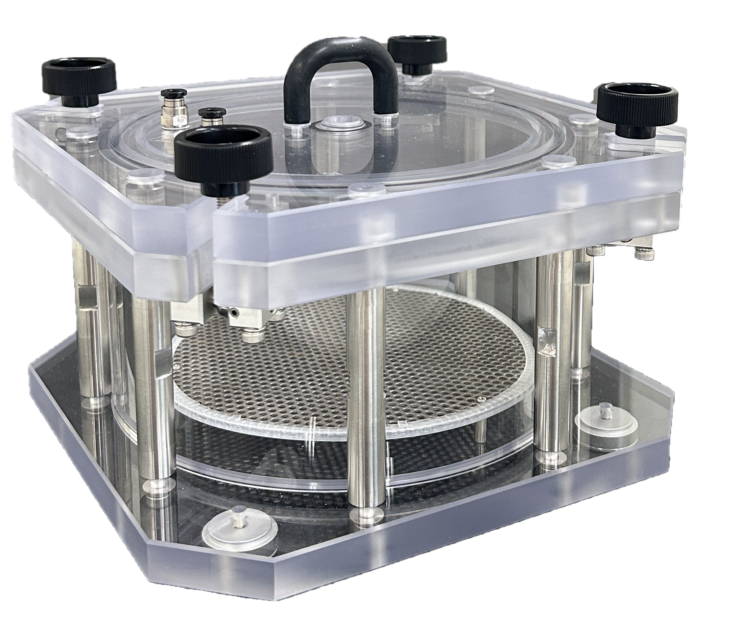

受精卵・胚の研究へのStrex社 細胞圧力刺激システム SPシリーズの活用

特徴

SPシリーズは次のような機能・仕様を持っています。

圧力チャンバー+コントローラー構成

120〜300 mmHg の範囲で圧力制御可能

連続加圧モード、あるいは加圧/減圧を繰り返すモード

CO₂インキュベーター内に設置して、長時間の加圧培養を可能とする構成

圧力パターンのプログラム設定が可能

非接触での圧力刺激(ガス圧を用いるため、物理的接触を避ける)

受精卵・胚研究で期待される用途

発生生物学・胚発生応答

胚(または受精卵)を一定の圧力環境下で培養し、分裂速度、形態変化、細胞割分裂の対称性変化、細胞運動・配置などを観察。胚各細胞が機械刺激(圧力変化)に対してどのように振る舞うか、発生初期におけるメカノセンシング機構の理解

遺伝子発現応答の解析

圧力刺激を与えた胚/胚細胞から RNA を回収し、圧力応答遺伝子やシグナル伝達系(例:YAP/TAZ、細胞骨格系応答など)を定量。圧力刺激時と対照条件とで遺伝子発現プロファイルを比較して、機械ストレス応答遺伝子を同定

細胞分化制御・胚外分化誘導

胚から取り出した前駆細胞を圧力刺激環境下で培養して、特定の系統(例えば内胚葉/中胚葉/外胚葉方向性)への分化誘導を試す。圧力が発生刺激因子として作用し、分化傾向を誘導または抑制する因子の発見

着床前胚の適応応答モデル

受精後初期胚を圧力振動条件下で培養し、胚質・成長能や着床関連マーカーを評価。圧力ストレスが胚質の適応能に与える影響を調べ、胚の耐ストレス性を評価

創薬・毒性評価

胚発生過程中に圧力刺激をかけつつ、試験薬を併用して薬剤の影響を検討。圧力変動条件下での薬剤反応性(例えば胚毒性、発生阻害効果など)を評価

モデル動物の胚操作最適化

例えばクローン技術、体細胞核移植、遺伝子改変胚作製時に、胚を圧力刺激下で維持して生存率/発生率を改善する可能性の検討。適切な圧力環境が胚ストレスを軽減し、実験成功率を上げる可能性。

SPシリーズのメリット・強み

SPシリーズを受精卵・胚研究に使う際の強み・利点は次のような点です。

非接触刺激 ガス圧を用いるため、細胞に物理的に触れることなく均一な圧力刺激を加えられる。微小な胚に余分な接触ストレスを与えず制御できる。

再現性・制御性 圧力の強度、持続時間、変動パターンを正確に制御できるため、条件間比較や定量実験がしやすい。

生理条件近似 体内(子宮内・卵管内など)では、胚や卵は流体力学的な刺激や圧力変動を受けている可能性がある。これを in vitro で模倣するモデルを提供できる。

長時間培養対応 CO₂インキュベーター内に設置可能で、長時間圧力環境下で培養を継続できる点は、発生時間スケールに合わせた刺激実験に適している。

複合刺激実験 圧力刺激と他の刺激(化学物質、成長因子、温度変化など)を組み合わせた実験が可能で、多因子応答系の解析に有効。

Strex社 SPシリーズ ガス圧力刺激システム は、受精卵・胚研究において「機械的刺激(圧力・力学ストレス)が胚・細胞に与える影響」を系統的に解析するツールとして使用できます。特に、胚発生におけるメカノシグナル応答や耐ストレス性、分化誘導性・成長速度の変化などを探る用途として適しています。

Strex社の細胞圧力刺激システム SPシリーズ

「Strex社の細胞圧力刺激システム SPシリーズ」は、受精卵研究や胚研究における新たな細胞メカニズム解析を可能にする装置です。本システムは、細胞に対して正確かつ再現性の高い機械的圧力刺激を与えることができ、胚発生過程における細胞応答や力学的ストレスの影響を詳細に評価する研究に最適です。

従来の化学的刺激や遺伝的操作に加え、力学的環境の変化が胚発生・分化に及ぼす影響を定量的に検討できる点が大きな特長です。これにより、胚発生の初期段階における細胞構築や組織形成の理解を深めるとともに、再生医療や生殖補助医療分野における新しいアプローチの開発にも貢献します。

Strex社のSPシリーズは、柔軟なシステム構成と高い操作性を兼ね備え、受精卵・胚研究の分野で力学刺激という視点から生命現象を探究するための強力な研究ツールとして高く評価されています。

STREX社

細胞への微弱加圧刺激培養(120~300mmHg)

をお試し頂けます

受精卵や胚の刺激培養に最適

120~300mmHgのガス加圧刺激培養装置

STREX社のSP-5000は、専用の耐圧チャンバーとコントローラーから成るシステムで、コントローラーを通しインキュベーター内のガスをチャンバー内に置換し、設定した圧でチャンバー内を加圧することで、チャンバー内の細胞に加圧刺激を与えることが可能です。一定の加圧だけでなく、サイクリックに加圧することも可能です。

特徴

・圧力:120~300mmHg

・コントローラーで刺激プロトコルを設定可能(パソコン等は不要です)

・定期的にチャンバー内のガス交換を行います

関連製品

CellScale社 MCTR

メディアへのガスの溶け込みが無い

細胞への静水圧刺激培養

CellScale社のMCTRは、細胞に静水圧をかけながら培養ができる装置です。専用耐圧9wellチャンバーに細胞を播種して培養液で満たし、その上をメンブレンで覆い、細胞に静水圧を与えますので、メディアへのガスの溶け込みを気にせずに、加圧刺激試験が行えます。

特徴

・圧力:50~700KPa(0.05~0.7MPa)

・専用ソフトウェアで、負荷、保持、除荷を設定可能

・刺激プロトコルを本体に記録した後は、パソコンを外して使用できます

・Well径:2cm、深さ:2cm

上記以外にも、様々なユニークな装置を取扱っております。